夜の海に輝く「ハマダンゴムシ」 中学生の研究に密着|地球派宣言

夜の砂浜に、宝石のように色彩豊かに光る生きものが!

波の音だけが響く、真っ暗な夜だけ活動する、浜限定の小さな生きもの「ハマダンゴムシ」です。

夜の海に輝く「ハマダンゴムシ」

夜の海に輝く「ハマダンゴムシ」

広島市内のとある夜の浜辺に、ライトの明かりがふわり……。

明かりを元に、砂をそっと掘り返す中学生の姿が。

中学1年生の山下成琉さんにそのお目当てを聞くと「ハマダンゴムシの採集を行っています。彼らは夜行性なので、夜に来ると潮に出ていてとても捕まえやすいので夜に来ています。」とのこと。

さらに同級生の村上航一郎さんが「ハマダンゴムシの声が聞けないので、どこにいるかわからず、なかなか見つからないので難しいです」と採集の難しさを教えてくれました。

「丸まっていて動かないんです。だから石ころと見間違えちゃって見つけづらいですね」と山下さんは話します。

ハマダンゴムシを採集する山下成琉さんと村上航一郎さん(※専門家・保護者同伴のもと採集しています)

ハマダンゴムシを採集する山下成琉さんと村上航一郎さん(※専門家・保護者同伴のもと採集しています)

中学生たちのお目当てのハマダンゴムシは、夜行性のため、夜にだけ砂の中から現れます。

彼らは、波打ち際で小さな命を丁寧に探します。

実はハマダンゴムシは、一匹として同じ色を持つものがいないと言われ、黒、茶、白など、まるで“自然が作った一点もの”です。

さまざまな色のハマダンゴムシ

さまざまな色のハマダンゴムシ

やがて採集を終え、家に戻ると、次に始まるのは、さらなる「観察」と「記録」。

そこには、研究者の顔をした中学生の姿が……!

山下さんの自宅

山下さんの自宅

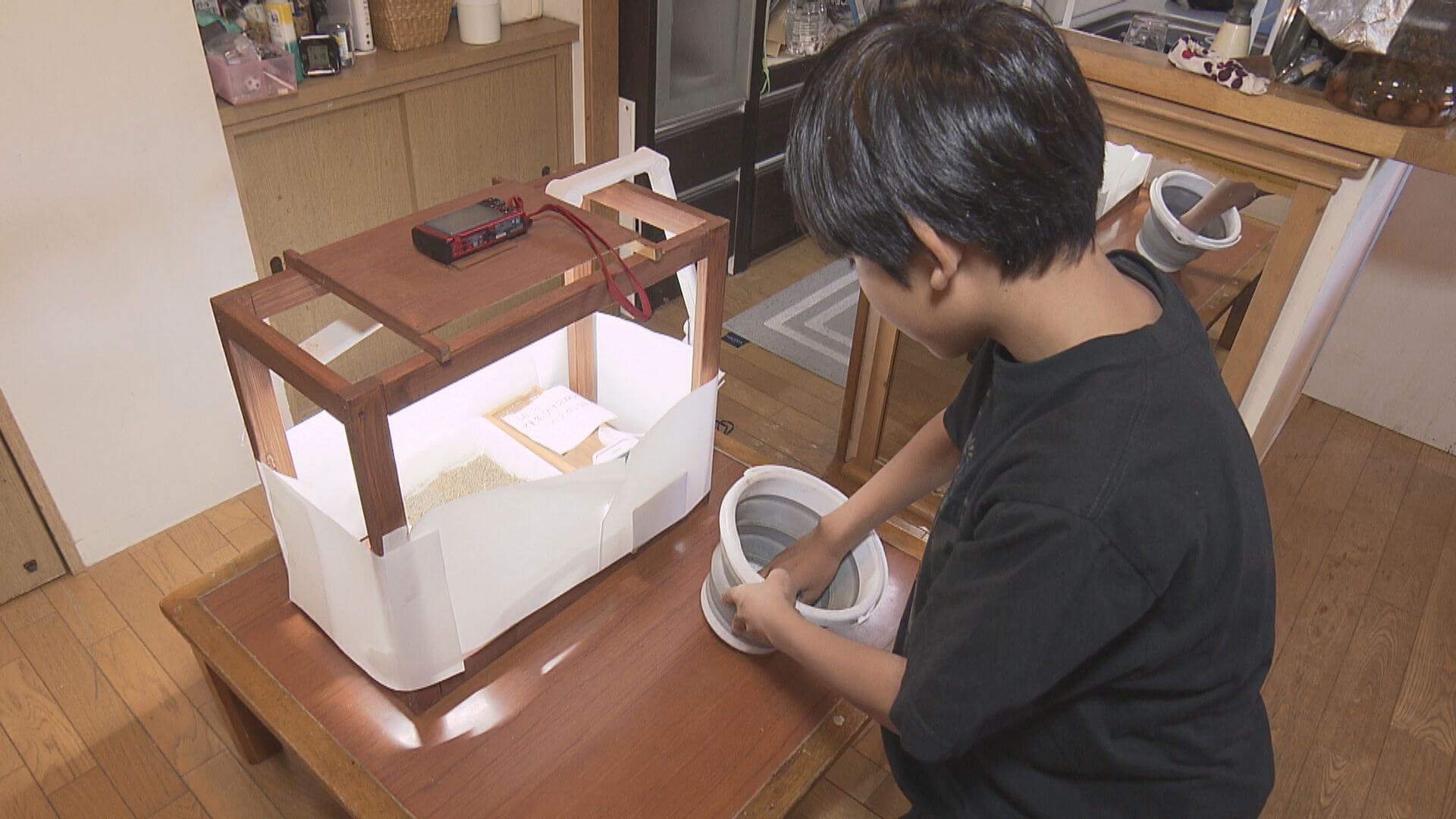

山下さんが自宅にある装置を説明してくれました。

「これはダンゴムシを撮影する装置です。ダンゴムシの時間帯による行動の変化などを調べるために行っています。デジタルカメラで20分おきに撮影するように設定しています。夜行性といわれていますが、本当に夜行性なのかどうかを調べています」

撮影装置は、山下さんの手作り。

夜行性のハマダンゴムシを驚かさないように、研究と実験を重ね、高さや光の強さを調整、夜間の撮影を可能にしました。

ハマダンゴムシを撮影する装置

ハマダンゴムシを撮影する装置

観察は終わっても、研究はまだ終わりません。

後日、データの詰まったSDカードを手に、山下さんが通う実験教室へ。

今度は、仲間と一緒に膨大な画像と、にらめっこの時間が始まります。

実験教室

実験教室

撮影した画像からデータを集める

撮影した画像からデータを集める

現在の実験結果を聞いてみると、山下さんは「集めたデータをグラフに起こしたものです。横軸が時刻で、縦軸が活動個体数となっていてこれでどのくらいの時刻に何匹くらい出ているかを知ることができます。だいたい深夜ごろに一気に出てきて、そのあとだんだん収まっていく」と分析。

村上さんも「(二日目の)深夜はけっこう出てきているんですけども、最初の深夜は出ていない。これは埋めたばかりで、そこの環境に馴染めていないからあまり出ていないけれど、そのあと(環境に慣れて)また上がっている」と自身の見解を語ってくれました。

実験結果を説明する二人

実験結果を説明する二人

夜の浜でかがやく小さな命。その命を追いかけることで、大きな世界が見えてくる。

好奇心を抱いたその瞬間から、未来の研究者の物語は、始まっているのかもしれません。

実験を続ける二人

実験を続ける二人

広島ホームテレビ『ピタニュー』

地球派宣言コーナー(2025年6月11日放送)